Свидетель уходящей эпохиИнтервью с Мариной Разбежкиной

- эксклюзив

- 17 нояб. 2021

В Калининграде прошли десятые Немецко-российские дни неигрового кино «Территория кино»18+. Софья Сараева поговорила с режиссёром-документалистом Мариной Разбежкиной о несвободе и других приметах нынешнего времени, когда человек заперт в четырёх стенах

В прошлом мае в интервью «Коммерсантъ»16+ вы рассказывали о том, как изоляция обнулила киноязык. Мне кажется, тогда ещё у многих оставалась мысль, что пандемия — временное явление. Сегодня президент объявляет очередные «каникулы», мало кто берётся предсказывать, когда это закончится. Как вы воспринимаете новости о новых ограничениях? Какое у вас настроение?

Когда я давала то интервью, у меня было неплохое настроение. Я подумала [когда объявили первый локдаун], что это хорошая передышка для многих. Понимаю: надо зарабатывать деньги, у людей нет накоплений. Но в целом это была замечательная передышка, во время которой человек мог подумать о том, о чём не успел подумать, когда был занят. Но передышка затянулась.

Сегодня у меня достаточно драматические ощущения от того, что происходит. Потому что назад вернуться нельзя. В то, — как оказалось, — счастливое время, когда мы располагали собой, как могли. Никто не говорил нам, когда можно выходить на улицу, когда нельзя. Как ни странно, в то время была свобода, — а мы думали, что её не было совсем. Но стоит довести несвободу до какого-то предела… Мне кажется, предел подступает. И, что самое печальное, этим пределом начинают пользоваться те, кто ограничивает нашу свободу. Благие намерения вдруг становятся ехидной улыбкой тех, кто нами управляет. Мне это не нравится, думаю, это плохо, особенно для нового поколения. Очень страшно, вдруг это затянется навсегда. Я бы не хотела всё время жить в таких условиях. Хотя у меня уже такой возраст, не так много времени осталось. Но я всё равно хочу дожить его, обладая возможностью выбирать самой. Что касается молодых людей, собственный выбор — основа существования человека. Сейчас мы не можем сказать «я хочу так, а не так, как хотите вы». Если вы сделаете это, то навредите соседу. А если не сделаете, тоже кому-то нанесёте вред. Вы постоянно чувствуете себя виноватыми. Чувство вины — сложная штука, с ним нужно уметь работать, иначе на всю жизнь останетесь виноватыми. Поэтому оптимизма у меня мало. Очень хочется, чтобы всё это быстрее закончилось.

Можно сказать, что вы привыкли к происходящему? Или сопротивляетесь?

Нет, так сказать нельзя. Сопротивление есть, но иногда это сопротивление, а иногда раздражение — тоже не лучшее из чувств, которое может быть.

Как быть людям, пытающимся зафиксировать эту реальность? Режиссёрам, художникам?

Нужно пытаться из неё выскакивать. Сейчас мы начнём делать то, что не хотели делать. Я очень люблю «реальную» реальность, ту, что у меня перед глазами. И боюсь, что реальность, которую сейчас предлагают, вряд ли полюблю так же сильно. Вот эту невротическую, раздражающую, несвободную реальность. Поэтому мне кажется, что сейчас есть время для фантазий. Настало время Гофманов, которые практически исчезли. В советские годы все занимались соцреализмом, затем романтизмом. Я же занималась очень подробным реализмом, настаивала на нём. Мне всегда были интересны люди, непохожие друг на друга, очень хотелось увидеть разность между мной и другими людьми.

Близкий человек не описан нами ни в литературе, ни в кино. Кому, как не документалисту, описывать человека здесь и сейчас, со всеми маленькими, микроскопическими подробностями его жизни? Даже если подробности не очень кому-то нравятся, они есть, и именно они определяют человека. Сейчас эти подробности перестали быть индивидуальными, стали похожи друг на друга, — это большая проблема. Поэтому мне кажется, что художники будут создавать какую-ту иную реальность, чтобы не жить в этой. Не думаю, что это лучший путь, но другого не вижу.

Получается, что реализм, какой он был, сегодня невозможен?

Возможен, но маловероятно, что он будет кому-то интересен. Случилось ужасное для реалиста — у нас теперь общая реальность.

Мне, как зрителю, нравится узнавать себя в происходящем на экране, сопереживать. Общая проблема может стать неким объединяющим элементом?

Нет, это всё-таки разные вещи. Я думаю, вам нравится что-то другое, а не нервозность, которую мы начнём фиксировать, не общие детали, вроде перчаток на руках, — это то общее, которое мы себе не выбирали. Вы скорее говорите об эмпатии, когда, допустим, сочувствуете девушке вашего возраста, у которой те же проблемы, что у вас, похожие взаимоотношения с миром. Но если бы перед вами каждый день проходила тысяча таких девушек с абсолютно такими же проблемами, мне кажется, со временем это начало бы вас раздражать.

Марина Разбежкина, 73 года

Сценарист, кинорежиссёр.

Окончила Казанский университет по специальности «Филология».

Её карьера кинорежиссёра началась на Казанской студии кинохроники. Первый фильм сняла в 40 лет.

Автор более 30 документальных картин и двух художественных полнометражных фильмов. Победитель множества российских и зарубежных кинофестивалей.

Лауреат национальной премии «Лавр», член КиноСоюза, Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства, Американской Академии «Оскар».

Руководитель и сооснователь «Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова», единственной независимой в России.

Вы чувствовали прежде такую несвободу, как сегодня?

Есть ведь разные виды несвободы. Например, политическая, которую мы чувствуем всё время. По моим ощущениям, она растёт, принимает тревожащие формы. Такую несвободу, да, я чувствовала и прежде. Но ту несвободу, которая ведёт нас к сходству, я не чувствовала никогда.

Вы первая, кому я расскажу одну историю, очень важную для меня. Из-за самоизоляции я почти год провела на даче у своих друзей. Она находится в тридцати километрах от Углича, куда мы ездили за продуктами. Однажды на рынке я увидела закуток, где юная девушка торговала сердцами, лёгкими, языком — всякой требухой. А поскольку я всё это очень люблю, стала выбирать. Девушка оказалась такой милой, приветливой. И вдруг она как-то повернулась, видимо, неловко, и у неё что-то упало. Она присела, чтобы поднять, и встала уже с совсем другим лицом — очень расстроенным. Я не поняла, что именно она уронила, — что-то маленькое, — и так глупо спросила: «Это градусник?» Она ответила: «О, нет-нет. Если бы это был градусник…» И, проглатывая слёзы, стала доставать коровий язык, взвешивать, заворачивать. Когда я выходила из магазина и увидела осколки, поняла, что это был пробник духов. Я до сих пор думаю об этом. Чем ей был так дорог этот пробник? Почему она так расстроилась? Эта ситуация с разбитой ампулой духов — вряд ли дорогих, раз пробник — посреди языков, лёгких и крови, в которой были руки этой девушки, — была целым фильмом, к которому у меня было много вопросов и не было ответов. Я даже лицо её запомнила — такое растерянное, хорошее лицо.

Когда я говорю об индивидуальности героев документального кино, я имею в виду как раз такую индивидуальность. Важно снимать не только о том, как человек написал концерт или снял кино, но и о том, как человек проживает такие моменты. Мы не можем, не должны быть высокомерными к маленьким жизням. К людям, у которых нет фестивалей и заграницы, но есть ампула духов, и она для них почему-то очень важна. Понимаете, есть разбитая ампула с духами, а рядом смерть стоит. И смерти никто не соперник, даже эта разбитая ампула. Но в данный момент для человека важнее духи.

Большая часть русской культуры посвящена как раз маленькому человеку с его маленькими вещами, как эта ампула.

Это в основном в 19 веке. Мне не нравится выражение «маленький человек» — оно явилось как некая рефлексия интеллигенции по отношению к людям, занимавшимся какими-то неважными делами. Было принято жалеть маленького человека. Но маленький человек бывает и гнусным, как любой другой. Вы знаете, какую-то часть своей взрослой жизни я отдала, как ни странно, народничеству. И в какой-то момент поняла, что ничем не отличаюсь от народа, а если говорить о сострадании, то имею на него такое же право. И ещё я поняла, что сострадание к народу — это какое-то невероятное высокомерие со стороны интеллектуальной части общества.

Потому что за ним ничего не следует?

Потому что это — высокомерие. Задача интеллигенции — делать хорошо то, что она умеет. Лечить людей, учить — это будет реальный жест помощи. Но учить так, чтобы люди были выучены, чтобы они покинули страту бедного, несчастного человека. В России маленькие люди очень долго существуют в своих стратах. Это означает, что мы что-то недоработали, недоделали. Мы их жалели, но не дали им возможности выучиться, найти свой язык для этой жизни. Сострадание сегодня стало профессией, и меня это очень пугает.

В интервью «Коммерсантъ» вы также говорили: «Прожив месяц карантина в городе, ничего не делая, я при этом всё время находилась в чудовищном напряжении. И я могла в течение двух часов, например, думать, как мне сейчас выйти на улицу. По московскому закону я ведь не имею на это права. Я даже до магазина могу не дойти, потому что могу встретить полицейского, который скажет: „Бабуля, куда попёрла?“ И я впервые за свои 70 лет почувствовала себя бабулей. Причём не просто бабулей: меня и моих ровесников сделали смертниками, то есть людьми, которые могут умереть первыми. И это чудовищное ощущение: мы все вдруг почувствовали себя уходящей натурой. Думаю, многих это сломило».

Это чудовищно. До конца февраля следующего года люди, чей возраст 60+, опять попадают в немилость. Но в этот раз нам хотя бы разрешают выехать в сад-огород. Общество настолько пропитано неуважением друг к другу, что властям кажется, что они делают якобы хорошее дело. Думаю, во время пандемии какое-то количество людей крайнего возраста умерло от ощущения своей ненужности, от невозможности сделать лишнее движение. Это серьёзная вещь, над которой надо думать. Но там, где человека не уважают, никто об этом думать не станет.

Не могу вспомнить, чтобы встречала этот ракурс в медиа.

Думаю, что медиа это тоже не очень интересно. Кого интересует какая-то бабка, которая не может выйти из подъезда?

Я недавно общалась с известным педагогом Димой Зицером*. Мы с ним обсуждали, что тотальный локдаун для многих людей был шансом переосмыслить что-то в отношениях друг с другом. Для документального кино это время было шансом?

Думаю, что позиция Димы очень романтична.

Он считает, что мы не воспользовались этим шансом.

Мне сложно представить, что кто-то воспользуется, потому что я понимаю, какое раздражение испытывают люди, вдруг помещённые в закрытый мир. У нас мало у кого есть усадьбы, где можно разойтись. Когда люди не могут быть одни — а это необходимо, — и постоянно находятся с другими людьми, это не ведёт ни к каким переговорам или новым взглядам на мир.

Что касается документалистов, прямого ответа на вопрос, как мы сейчас будем переосмысливать эту жизнь, у меня нет. Во время пандемии мне вдруг предложили поработать на 1-2-3 Production (российская кинокомпания, ранее называлась Premier Studios. В 2020 включена в список лидеров индустрии, обновляемый Советом государственного Фонда кино. В числе проектов трилогия «Гоголь»16+, сериал «Обычная женщина»16+, драма «Эпидемия».16+ — Ред.) — они впервые запускают документальные сериалы. Наши выпускники снимают четыре сериала. Один из них рассказывает о маленьких бедных цирках шапито, об одиноких циркачах, бродящих по свету. Продюсеры согласились с нами, что действие фильмов должно происходить не только внутри России и постсоветских стран. Запланировано восемь серий. Сейчас режиссёр этого сериала на старенькой оранжевой машине, в которой всего два места, ездит по Бразилии с местным циркачом. Сегодня прежней цивилизации приходит конец, цирков с живыми людьми и живыми животными скоро не будет. Следующая эпоха — цифровая. В Германии уже есть цирк, где нет льва, — только его голограмма. Иллюзия настолько похожа на реальность, что дети уже не отличают одно от другого. И в то же время есть парень, который ездит по бразильским деревням: показывает фильмы Чарли Чаплина, устраивает цирк, вовлекает в происходящее жителей этих деревень. Это очень круто, но завтра этого не будет. Мне кажется, важно снимать то, чего не будет завтра.

Получается, что в каком-то смысле документалисты станут последними свидетелями явлений, уходящих в прошлое?

Может быть. Во всяком случае — это лучший вариант.

А худший какой? Отказаться от реализма?

Да, для меня это плохо. Я с трудом переношу плохо придуманную реальность. Но, думаю, как-нибудь выкрутимся.

Какая у вас роль в проектах, которые снимаются по заказу 1-2-3 Production?

Роль креативного продюсера.

Были сомнения, прежде чем согласиться работать с ними? Это всё-таки коммерческая история.

Я понимаю, что у нас будут проблемы при сдаче фильмов. Но мне было интересно сделать все четыре истории как некоммерческие. Это нетрадиционная сериальная продукция, не экшн. Это не прилизанная жизнь. Мы нарушаем и разрушаем принятые форматы. Для меня очень важно сохранить принципы нашей школы. У нас каждый сериал снимает один человек. Только в этом случае происходят очень близкие контакты. Большая съёмочная группа превращает жизнь в кино.

Почему 1-2-3 Production стало интересно запустить документальные сериалы?

Потому что оказалось, что документалисты стали востребованы во всём мире. На это повлиял и Netflix, на который все молятся, по заказу которого хотят что-то сделать. Там запустили некое количество документальных сериалов, оказавшихся рейтинговыми.

Это было неожиданностью? Документалисты, с которыми я общалась, всегда называли фестивали драйвером развития. А получается — коммерческая стриминговая платформа.

Возможно, но мы не должны бежать от этого. Мы должны продолжать снимать документальное кино, но с позиции настоящей документалистики, а не телевизионного формата. И сотрудничать с любыми коммерческими каналами. Если они пойдут навстречу, получится хороший микс.

Правительство рассматривает законопроект о госфинансировании документальных отечественных фильмов. Хорошая инициатива?

Плохая. Это совершенно поразительное сообщество людей, от которых трудно ждать чего-то хорошего. Лучше бы они совсем не знали, кто мы такие.

Подобные программы, как правило, предусматривают ряд критериев, которым фильм должен соответствовать.

Нужно быть очень самоуверенным, чтобы ставить пределы художникам, музыкантам, тем же документалистам. Такая поддержка не нужна. Это какой-то амбициозный божественный замах людей, совершенно не похожих на богов.

Сегодня можно снимать документальное кино, не касаясь политики?

Смотря что считать политикой. Мы живём в пространстве, где на нас всё действует. Но если мы вынимаем человека из этого пространства и пытаемся рассмотреть его вне большого мира, то, конечно, можно. Есть наука, есть частная жизнь, есть подростки. Один из самых очаровательных фильмов, снятых у нас, — «Бумажные звёзды»16+ (режиссёр Инна Омельченко, 2016 год. — Ред.). Это такой роман взросления, когда тринадцатилетняя девочка едет в пионерский лагерь и вдруг встречается с миром, где её никто не защищает, как раньше защищали мама и бабушка. Она вынуждена принимать решение: поддаться этому миру или остаться собой. Она становится взрослой. Мы об этом тоже много говорим.

Кадр из фильма «Бумажные звёзды»

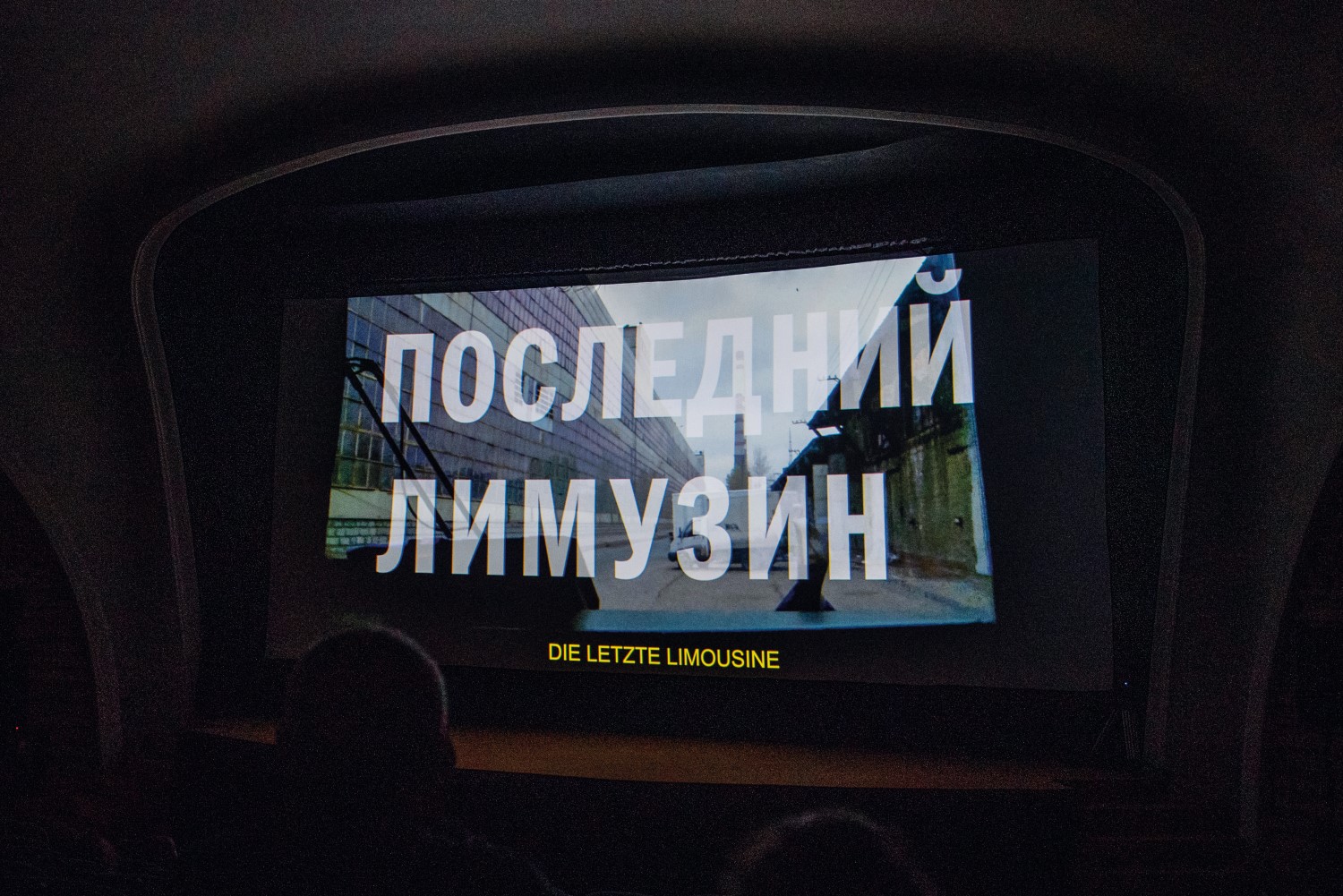

В один из дней «Территории кино» вы представите «Последний лимузин»18+ — фильм ещё одной вашей ученицы, Дарьи Хлёсткиной.

Это одна из лучших работ, сделанных в нашей школе.

У картины много наград: «Артдокфест»18+, премия «Лавровая ветвь»18+, фестиваль Андрея Тарковского «Зеркало»18+. В чём её феномен?

Через конкретных людей, конкретную историю завода, который закрыли на её глазах, Даша вдруг рассказала об истории всей страны, которой больше нет. Но там остались реальные люди, пострадавшие от закрытия и не сумевшие с этим справиться. С тем же ощущением общности, внутри которой они работали, — их к этому не подготовили. Они остались последними наследниками этой страны и погибли вместе с этой страной. Ещё «Последний лимузин» перекликается с замечательной австрийской картиной «Смерть рабочего»16+ (режиссёр Михаэль Главоггер, 2005 год. — Ред.). Она говорит о том, что рабочих нет и больше не будет. Вместо них, — как и у нас в фильме, — приходят гастарбайтеры. Если для рабочих это было жизнью, потомственным занятием, для гастарбайтеров это ничто. В «Последнем лимузине» много примет, которые прежде никто не замечал. Всё слилось: конец страны, конец предприятия, обеспечивающего эту страну машинами, начало новой жизни. Всё в одном фильме.

Вы со многими учениками поддерживаете отношения? Я читала последнее интервью Дарьи, где она рассказывала о вашем участии в работе над фильмом, как вы ездили на питчинги.

Ну, с теми, кто снимает, — да.

А что отличает талант от не таланта? И как быстро вы можете разглядеть его в людях?

Раньше думала, что мгновенно. Теперь не так самоуверенна. В режиссуре, да и не только, талант — всегда рядом с невероятным упорством. Иногда приходят ребята, и кажется, что они очень талантливы. У них есть некие тревоги, вопросы к жизни, они хорошо формулируют, чего хотят. А потом выясняется, что им всё мешает начать снимать кино. И вот здесь, я думаю, и есть отсутствие таланта. Талантливому человеку ничего не мешает. Только если ему не дадут по башке.

Вы говорите, если не дадут по башке. Сейчас всё больше людей признают иноагентами. Документалистов это коснулось?

Это скорее касается журналистов. У нас, документалистов, в отличие от газеты, нет общности, корпорации. К счастью. Потому что если бы корпорация была, её уже давно бы назвали иноагентом. Пока не сообразили. Вот вы напишете, и сообразят.

Вы думаете, это скорее возможно?

Почему нет. Сейчас всё возможно.

Слышала, что совместно с Гёте-Институтом вы проводите мастер-классы для молодых кинематографистов со всей страны. Что это за проект?

Он называется DocTrain. Это такой «поезд», куда мы с немецким режиссёром Арне Биркенштоком отбираем ребят со всей страны, вне зависимости от наличия у них кинообразования. Главное, чтобы был фильм на уровне черновой сборки (rough cut. — Ред.). Они присылают нам их, и если работа стоящая и человека нужно просто подтолкнуть — по-другому смонтировать, что-то доснять, — берём. Но берём немного: я четыре человека, и четыре человека Арне. Ещё нам помогают три прекрасных режиссера монтажа: Лена Рем из Германии, Илья Томашевич и Кирилл Сахарнов. В этом году семинар проходил в Ростове Великом, продолжался 10 дней — мне кажется, мы проделали гигантскую работу. Это очень хорошая история, потому что, когда в одиночку делаешь кино, ты в нём очень часто путаешься. Нужен взгляд со стороны. И хорошо, если это профессиональный взгляд.

Что у этих режиссёров в фокусе? Что они снимают?

Всё что угодно. Нет какой-то объединяющей темы. Раньше, когда я начинала заниматься с ребятами, было много нищеты, несчастья. Сейчас этого практически нет. Хотя в прошлом году была хорошая работа, где герой бомжевал. Чтобы узнать, из-за чего это произошло, режиссёр поехал с героем к его матери, в родное белорусское село, — его не было дома много лет. Мы увидели очень властную женщину и поняли, что он уйдёт от неё снова. У неё была энергия тех женщин, которых мы раньше очень любили, — коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. С этими женщинами очень сложно жить вместе. Только коню нормально.

Вы закрывали школу во время локдауна?

Мы не открыты до сих пор. Пока мы не сможем заниматься офлайн, я не открою школу. Считаю, что онлайн — большая профанация.

Вы теряете заработок. Это тоже ограничивает свободу?

Ограничивает свободу, когда ты зарабатываешь деньги, но тебя не удовлетворяет твой труд. А здесь — нет. Во-первых, мне есть чем заниматься. Во-вторых, мы бы здорово обманули ребят, которые пришли бы к нам и всё время смотрели в монитор. У нас с первого дня выходят на улицу с камерами. Сейчас это невозможно.

Диплом от Разбежкиной считается одним из самых достойных в стране. У вас появляются конкуренты на этом поприще?

У нас смешной диплом — просто бумажка, мы же не государственная школа. О чём я всех предупреждаю. Конкуренция же — странная вещь. Сейчас гораздо больше людей, интересующихся именно нашим методом, нашим типом кино. Уже необязательно, чтобы была какая-то школа.

Вы, когда смотрите работы выпускников, помогаете, остаётесь учителем для них или общаетесь на равных?

В основном, к сожалению, как учитель. Мне кажется, это всё-таки не моя проблема, а их. Они ещё не чувствуют себя уверенными. А я бы хотела, чтобы мы на равных общались. Но несколько человек есть.

Ещё одна ваша ученица, режиссёр Ольга Привольнова, ведёт мастерскую на фестивале «Край Света»6+.

У неё уже столько мастерских. Она — блестящий куратор. Но я хочу, чтобы она снимала своё кино. У неё это хорошо получается.

Ученики спрашивают у вас, готовы ли они преподавать?

Эту готовность может почувствовать только сам человек, настолько учительство сложное дело. Поэтому я не хочу, чтобы они начинали преподавать так рано: это отнимает всю жизнь.

Ваш последний фильм «Оптическая ось» 12+ вышел в 2013 году. Скучаете по камере?

Сейчас уже нет. Раньше скучала. Лет, наверное, пять.

В этом году «Территория кино» стала частью мероприятий, проводимых в рамках Года Германии в России 2020/2021. Редакция выражает благодарность организаторам фестиваля за помощь в подготовке материала.

* Интервью журналу «Королевские ворота» № 256, октябрь 2021 года

Фото: Светлана Андрюхина и Александр Мелехов

Материал опубликован в журнале «Королевские ворота» № 257, ноябрь 2021